半導体をめぐる米中の対立の余波を分析する本連載。第2回「『米国は30年前と同じ』、日米半導体交渉の当事者がみる米中対立」では、かつての日米間の摩擦を振り返りながら、当時の日本と今の中国の違いを示した。徹底抗戦に出た中国は今、半導体の国産化にどう取り組んでいるのか。その主役といえる「紫光集団」の姿に迫った。

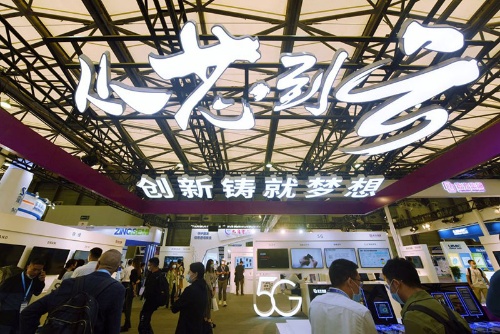

10月14~16日に上海市で開催された「中国国際半導体博覧会(IC China 2020)」。記者が現地を訪れると、あちこちの展示ブースで「国産化」や「中国製」を強調する文字が躍っていた。

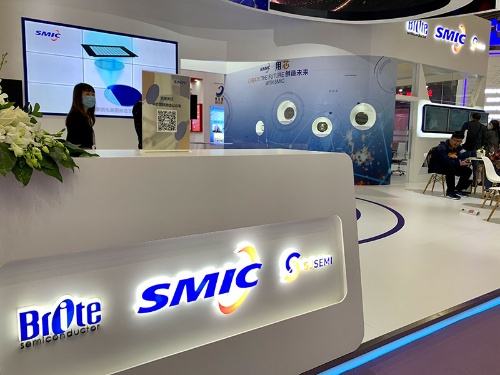

華為技術(ファーウェイ)に続いて、10月には中国最大のファウンドリー(半導体受託製造企業)である中芯国際集成電路製造(SMIC)が米国政府の輸出規制の対象となった。孤立を深め、国際的な半導体サプライチェーンから切り離される可能性が現実味を帯びつつある中国。半導体の調達で海外を頼っていたという急所が米国の規制によって浮き彫りになる中、中国にとってはいかに国産化を進めていくかが最大のテーマになっている。

足元の状況は厳しい。中国政府が2015年に発表した「中国製造2025」では20年に40%、25年に自給率70%という目標を掲げていた。だが、米国との対立激化により19年は15.7%にとどまった。

米調査会社ICインサイツは20年5月に発表したリポートで、24年時点でも中国の自給率は20.7%にとどまる恐れがあると指摘した。目標達成は絶望的な状況だが、中国政府はますます国内の半導体産業育成への決意を固めている。

理系トップの清華大学系

こうした状況の中で開催されたIC Chinaにおいて、ひときわ大きなブースを確保した企業がある。習近平(シー・ジンピン)国家主席の出身校で、中国の理系トップ大学である清華大学系の半導体企業、紫光集団だ。

ブース内に展示されていたのは、量産品で世界最高レベルとなる128層の3次元フラッシュメモリー、中国勢が量産化に苦戦しているはずのDRAM、5G向けの半導体チップ、クレジットカードなどに埋め込むICチップ、クラウドソリューションなど。純中国企業でありながら、幅広い分野で高いレベルの製品を取りそろえられることをアピールした。

紫光集団は清華大学科技開発総公司が母体となり、1993年に設立された。中国のファブレス企業で2位だった展訊通信(スプレッドトラム)を2013年に買収して半導体分野に参入してから、あっという間に中国の半導体産業の盟主へと駆け上がった。まだ日米欧の競合メーカーには水を開けられているものの、中国国内にメモリー半導体の巨大工場を相次いで建設している。中国の半導体自給率向上のカギを握る存在となった紫光集団とは、どんな企業なのか。

中国の企業情報サイト「天眼査」で紫光集団の株主構成を調べると、清華股份(清華大学100%出資)が51%、民間企業の北京健坤投資集団が49%。この健坤投資集団の創業者である趙偉国氏が、2009年から一貫して紫光集団の董事長に就いている。紫光集団を理解するには、趙氏の数奇な半生を見る必要がありそうだ。

【5/16締切!】春割・2カ月無料 お申し込みで…

- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題

- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題

- 日経ビジネス最新号12年分のバックナンバーが読み放題