光技術でコンピューターの形が大きく変わろうとしている。鍵を握るのが、光信号と電気信号を融合する光電融合技術だ。NTTは低消費エネルギーで動作する光の特徴を生かし、電気信号で処理していたサーバー内の信号伝達や情報処理を段階的に光信号へ変えていく計画だ。それに伴ってコンピューターのアーキテクチャーも変化を遂げる。

光の強みを生かすIOWN構想の中で、光信号と電気信号を融合していく光電融合技術は、最も重要な役割を果たす。

現在のサーバーは、きょう体内部のバスとして電気信号によるPCIe(PCI Express)などを使っている。電気信号は、高速・大容量のデータを回路に伝送する際にエネルギー損失が大きく、熱が発生しやすいという弱点がある。「損失が非常に大きく、大きなエネルギーを利用して減衰分を補償しなければならない」(NTT先端集積デバイス研究所 光電子融合研究部 研究部長 主席研究員の坂本健氏)。

NTTは光電融合技術でその課題を解決する考えだ。サーバー内の信号伝達からチップ内の情報処理まで、段階的に光化することで、電気信号によるエネルギー損失の問題を解消していく。

LSI直近から段階的に光化

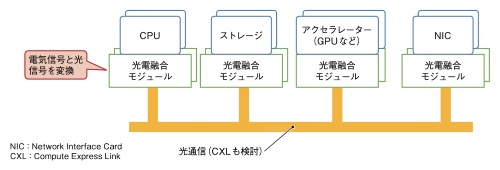

まずはステップ1として2023年ごろから、LSIなどの直近に、光信号と電気信号の変換を支える光電融合モジュールの配置を進めていく。光電融合モジュールでサーバー内を光信号でやり取りできるようにする。

続くステップ2は2025年ごろを想定している。光電融合技術をシリコン配線基板上(インターポーザー)に実装できるように小型化・高密度化する。複数のLSIと光送受信回路を1つのデバイスにパッケージ化してLSI同士を光通信できるようにすることなどの実現を目指していく。

そして最後のステップ3は、IOWN構想の商用化ターゲットである2030年以降を想定する。ここではナノフォトニクス技術や微細加工技術などを用いて、チップ内の一部の情報処理を光信号で担うようにしていく。ステップを踏むごとに光電融合技術の小型化が進み、より低消費電力になっていくというロードマップである。

NTTはステップ1の光電融合技術のイメージとして、2020年11月に開催した同社の研究開発イベント「NTT R&Dフォーラム2020 Connect」でモックアップを披露している。LSIの周囲を取り囲むように光電融合モジュールが配置されており、ここで電気信号と光信号の変換イメージを披露した。

現在、搭載に向けて開発を進めている光電融合モジュールは光トランシーバー(コパッケージオプティクスタイプ)と呼ばれるもので、内部にレーザーや、波長分割多重できる導波路を束ねたAWG(Arrayed Waveguide Grating)などがある。同モジュールそのものは「2023年の商用化を目指す」(NTT代表取締役社長の澤田純氏)としている。

電気信号を光信号に変換する場合の動作イメージは、LSIからの電気信号をレーザーで光信号に変換する。AWGが複数の異なる波長の光を束ねる役割を担う。逆に光信号を電気信号に変換する場合は、レーザーの代わりに受信機を使う。

内部の光化でサーバー刷新

サーバー内に光電融合技術を導入していくことで、これまでの限界を超えるような新たな構成のコンピューターを生み出せる。それが、NTTが提案する「ディスアグリゲーテッドコンピューティング」である。「現在のコンピューターはきょう体内の距離くらいでしか高速な電気信号を送れない。それと比較すると、光信号は高速な信号を数十mでも容易に送受信できる。そこで光技術を適用し、きょう体という枠・制限を超えたコンピューターを実現する」(坂本氏)。

光電融合技術の採用により、光信号でデータの送受信が可能になると、電気信号を利用したデータのやり取りよりエネルギー損失を抑制できる。データ転送時の減衰の補償を抑えられ、PCIeなどによるデータ伝送以上に伝送距離を伸ばせる。