AI、シンギュラリティ、計算機自然…。落合陽一がいま、考えてること

富士通 | NewsPicks Brand Design

2017/12/11

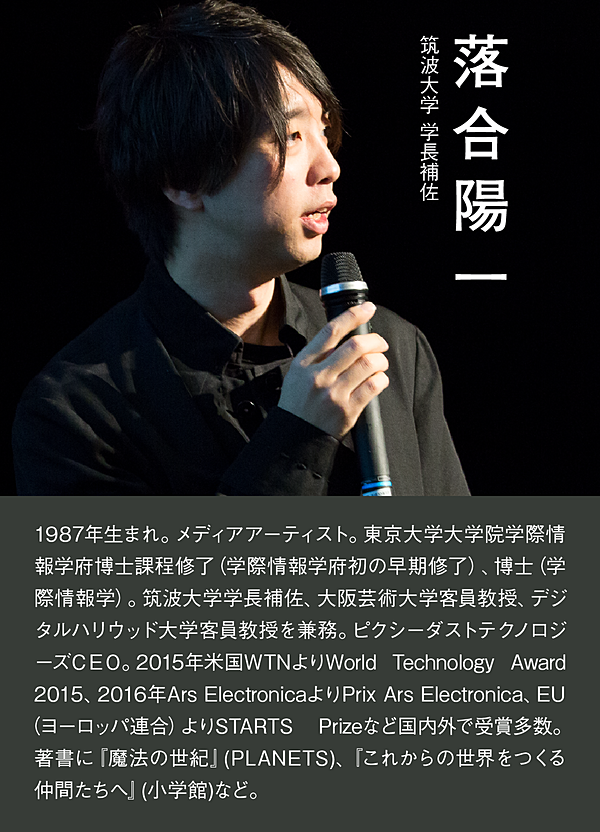

テクノロジー系メディアに限らず、バラエティやドキュメンタリーなどテレビ番組にも出演し、メディアで目にしない日はないほどの人気を博す筑波大学学長補佐の落合陽一氏。先日開催された富士通のAIやIoT活用をテーマにしたイベントに登壇。テーマはAIやシンギュラリティ、そして教育、社会課題、研究テーマ「計算機自然(デジタルネイチャー)」の意義……。話題は多岐にわたった。50分の独演の中から8つの話題をピック、落合氏の「頭の中」をのぞく。

近代は、一人ひとりが多くの人間のために「標準化」した、いわゆる人間らしい社会をつくることに必死で、それがテーマでもありました。その結果、僕たちは「統一化」されてしまったのです。テレビなどのマスメディアはいい例で、皆が似たような感性や思考となってしまいました。

でも、現代は違います。インターネットが登場してスマホが普及すると、個人それぞれが自分の好きなことをできるようになりました。多様性への変化、ダイバーシティです。

この変化がとても重要で、僕たちは統一化された社会の枠組みでものごとを考えるフェーズから、多様性ある社会でアップデートするすべを考えなくてはならない時代を迎えたのです。

僕のラボでは、AIを用いることが多いです。あるアイデアが生まれた時、まずコンピュータで実現できるかどうか幾何学的に考える。できそうだと思ったら、今度は実証する。

僕が研究開発している「骨のような構造」や「イルカの音響ホログラム」(後述で補足)で説明すれば、生物が長い進化の過程で得た機能を、微分幾何やニューラルネットワークによって最適化し、テクノロジーとして実現するのです。

AIがこのさき進化していくと、シンギュラリティが起きて人間を超え、神のような存在になると論じる人がいますが、僕は違う論点を推しています。

人間的な思考を僕はAIには求めていないからです。僕から言わせれば、逆にAIはとても動物的であり自然的であると思います。ある現象を与えたら、反応がまるで物理現象のように「現象」としてパッと返ってくるからです。人間(の頭脳)と今のAIはそもそも比較対象になる類似物ではなく、おそらくまったく別ものです。

「古池や蛙飛び込む水の音」。松尾芭蕉の俳句です。この詩を聞いて、みなさんは何をイメージしますか。以下のような画像が浮かぶ人が大半ではないでしょうか。

もっと言えば、蛙が池に飛び込んだときの「ちゃぽん」という何とも心に響く音すら思い浮かび、そのあと空間に広がる精霊感までも感じることでしょう。

なぜ、我々日本人は、この画像がパッと浮かぶのか。あらゆる事象を点と点で結び、互いに作用しながら結果を導く「事事無碍(じじむげ)」という概念を古来より身につけているからです。

一方、西洋人にはこの概念がないから「出力」されない。この事事無碍こそ、まさにディープラーニングや強化学習などで僕たちが用いるエンドトゥーエンドの概念そのものです。

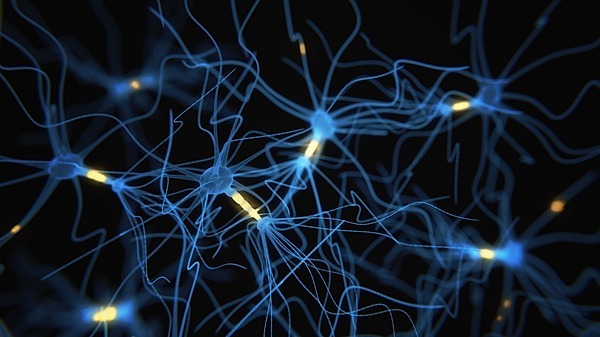

脳に取り込まれた情報は脳内に無数にあり繋がるニューロン(神経細胞)が互いに作用し答えを導く。AI・ディープラーニングのニューラルネットワークはこの機能を模している。(出典:iStock/Polina Shuvaeva)

何が言いたいかというと、単語一つから景色が思い浮かぶような、東洋人の事事無碍的な感性もAIのニューラルネットワークも細かい仕組みは総体としては理解していないものの、エンドトゥーエンドで答えは出せる、ということです。

そして、ここからが大事なことですが、俳句のような文化や芸術の領域においても顕著である、ということ。

水墨画や俳諧のように限られた情報から深さを描き出すには修行が必要です。そういったコンテクストをトレーニングすることによって芸術は鑑賞される。個人の持つ複雑性についての芸術論と人工ニューラルネットワークのトレーニングによってもたらされるモデルはどこか似ています。

こういう観点、これからのAIの研究開発を進めるうえでの、僕たち日本人の直感にそぐう東洋的に大きな強みであり、トピックになると考えています。

もうひとつ。世の中の事象のすべてがブロックチェーンとなり、エンドトゥーエンドでつながったら、いま、プラットフォームで強みを持っている企業に対抗できます。

僕はよく「BoE(ブロックチェーンウェブジング)」と表現しますが、テクノロジーを主軸にしないプラットフォーム企業はローカルのトークンエコノミーで代替可能かもしれない。そこにエンドトゥーエンドでAIを組み込めば、強大なプラットフォームを持つ海外の非テクノロジー系ITジャイアントに、AIやIoTといった分野で十分勝てると考えています。

つまり、間の理解が必要なモデルでなく、テクノロジーの新規開発が必要ない場合、トークンやICOを用いて受益者負担のITサービスはつくりえるはずなのです。

シンギュラリティを人とコンピュータに限って論じるのも的外れです。シンギュラリティは研究者の間では特異点という意味ではよく使う言葉ですし、技術的特異点という意味では様々なフィールドで実際にもう起きています。例えば僕が定義するシンギュラリティとは、近代以降の人の働き方や社会形成の特異点です。

たとえば「信用創造」。金融機関は社会的な信用とそれに関わる法人や個人による預金と貸付のサイクルによるで社会の金融資本は増えていきます。それによって社会の中で資本を物質的価値から分離して倍加させ扱うことができていました。

でも仮想通貨は、さらにその上のスピードとスケールで変化を起こした。ビットコインやイーサリアムは、信用創造の観点ではシンギュラリティ、まさに特異点だと思います。

ビットコインを生み出しているのは金融機関ではないし、受益者やマイナーの信頼によって成り立っている。その交換速度はネットワーク上のコンピュータによるハッシュ処理によって決まりますし,そもそも中央集権ではありませんよね。まぁ、今のマイナーはどうかわかりませんが。

ビットコインのような仮想通貨を価値ある通貨として認めているのも、従来の国家ではなく市場のユーザーです。

ビットコインは、近代のパラグラム(概念)の象徴である国という枠組みを超え、世界中で自由に使えるようになった。まさに先ほど話したとおり、集権的な統一性から多様性社会へのシンギュラリティです。これは、信用という意味でも物質的価値を伴わないという意味でも面白い。

個人的にはこのような動きやエコシステムの構築は大歓迎です。また、ビットコインを単なる投機対象として捉えるのではなく、シンギュラリティという観点から捉えると、もっと別の見方ができるのではないでしょうか。

つまり、新しい金融システムの特異点がここにあるのです。しかも、それは中央集権でなくコードによるガバナンスが行われており、暗号と復号の繰り返しによってエコシステムが保たれている、暗号と計算、実に物理数値的な「計算的な自然」によって成り立つ市場です。

以前、WIREDと電通と一緒に平均年齢15歳のお子さんを対象に、ハードウェアやソフトウェア、機械学習、UX(ユーザーエクスペリエンス)を教えるワークショップを開催したら、今のお子さんの学習能力とインターネットのもたらすチュートリアルの丁寧さにおどろきました。参加者の到達した成果が5年前の大学院修士論文レベルの内容だったのです。

それは、インターネットでのソース活用やコンピュータを用いたデジタルファブリケーション活用したからでした。この結果から得られるのは何なのか。「今の中学生はすごい」ではありません。

コンピュータを使えば、手法は簡単に手に入ってしまうこと。つまりこれからの教育は手法を教えるのではなく、子どもたちの好奇心をいかに育むかにシフトしたほうがいいのではないかと僕は思ったわけです。

計算機上の概念や研究結果をいかに実装できるか。その経験を子どもたちには実際に手を動かして、頭を働かせて、現場で多く積ませたほうがいいと僕は思っています。

もうひとつ。これまでの教育は理系、文系、芸術系などに細分化されていましたよね。でも、これからの時代は、これらの学問に好き嫌いなく精通している人材が求められます。

たとえば、僕の研究では、アート、サイエンス、エンジニアリング、デザインが同時にできないと仕事になりません。たとえば、エンジニアリングだけでなくてもアート作品においてもそうです。

どのような複雑性や作家性であれば人は注目してくれるのか。デザイン観点で設計に際し削れる無駄な要素はどこか。一方、バックエンドでは、プロダクトの動きを実現するテクノロジーの知識が必要です。さらに言えば、アート作品としてバイヤーに買ってもらうマネタイズなどの経営的感覚も求められます。

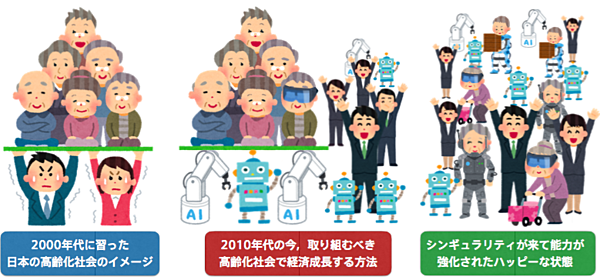

僕たちが今抱える多くの社会課題は、テクノロジーが解決するでしょう。なぜなら、日本の多くの問題は労働力がないこと、コミュニケーションが不足していること、最適化が十分でないことだからです。

そこでのポイントはロボットとコミュニケーションデバイス。人にはできないこと、少子高齢化による人手不足などをロボティクスの技術で解決するのです。そして、人間にできる問題は人の労働力を生かせばいい。人の手を借りるためのプラットフォームと自動化をうまく組み合わせていくべきです。

高齢者のケア、とくに車椅子の輸送や移乗などの力仕事は、安定したロボットに任せる。空いた時間で介護事業者はサービスという付加価値を提供する。

ケアサービスのためにスタッフは本来いるはずなのに、オペレーションのための労働力の不足から、人々の搬送や輸送のために多くの時間を使うことになってしまっている。

結果として収益はあがり、労働力の削減から余暇ができ、兼業ができるようになるか賃金が上がり、つまり「介護の仕事=低賃金」という問題解決にもつながるはずなのです。

また、僕が開発しているめがね型のHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を使えば(詳しくは後述)、高齢に際する視力低下を起こしてもピント調節能力によらずクリアに見ることができる。

他にも筋肉に電気刺激を与えることで、それまで動かなった筋肉が動くようになるテクノロジーもコンピュータによって最適化計算可能になってきています。そういった意味では元気な高齢者が増え、オペレーションコストは下がり、労働人口減少問題の解決となるでしょう。

出典:Digital Nature Group

僕のラボと富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ(富士通SSL)との共同研究で開発しているコミュニケーションロボット「Yadori」はいい例です。

テレプレゼンスロボットに関するファブリケーション手法や自動化手法は今後大きく需要があるでしょう。在宅の人間がインターネット上で分散知能になって、オフィスのエントランスなどで人に代わり受付業務や事務を行ってくれるようになるかもしれません。

いま僕が行っている研究が将来何に利用されるのか、社会にどのように役立つのかについて、大学のラボで作っている段階ではあまり考えていません。もっと正確に言えば、考えないようにしている。

発明や未来のテクノロジーは目的から考えるものではないと思っているからです。つまり、思いつきの幅の制限は行わない。

一方、ラボで得た知財を実社会にどう実装していくかについては、そこでどこに力を入れていくかを強く意識しています。そのために、自分でピクシーダストテクノロジーズというベンチャー企業をやっています。

だから、富士通に限らず、企業との共同研究にも力を入れているのです。コンピュータ社会、デジタルネイチャーの研究レベルでの概念をいかに社会のプロダクトの中で現実にするか。今までの工業製品的アプローチでなく、多様な製品を作るためのソフトウェアを考える。

このソフトウェアは、単にコンピュータの中で動くプログラムでなく、マーケティングやメソッド、ソフトとコンテンツを合わせてソフトウェアと呼んでいますが、そういったソフトとして、ある意味ではコンピュータグラフィクスとしてソフトで動かしていたものに、ハードウェアと印刷した実態を与える。僕の研究テーマであるデジタルネイチャーな社会の実現です。その例をいくつかご紹介しましょう。

僕の研究テーマであるデジタルネイチャーな社会の実現です。その例をいくつかご紹介しましょう。

◆コーデットスケルトン

たとえば、これ。CGで変形を設計すれば、コンピュータの中のアニメーションと同様の実体が印刷されるソフトウェアを3Dプリンタでつくりました。

バネのような骨のような構造で、動く向きを制限することができるため、骨かつ筋肉のような動きをします。

この発明をロボティクスに活用すれば、生物の動きにより近いロボットが実現できるでしょう。そういったものを設計するための「ソフト」が重要なのです。

◆エコロケーションやプリンティング

イルカは、目や耳が特に発達しているわけではありません。むしろ逆で、人間より劣っていますが、すいすいと海中を泳いでいますよね。

前頭部にあるメロンという器官から超音波を発することで、空間を3次元的に認識しているからです。このメロンのような構造を3Dプリンタでつくれるかどうか研究しています。

つまり、今まで音響フェーズドアレイで作っていた電子電気系制御によるホログラムではなく物質の印刷物でできたホログラムを考えるということです。

出展:iStock/alexxx1981

◆蚕を3Dプリンタとして使う

これもうちの学生がやっているプロジェクトですが、蚕をある条件のもとで育てると、繭をつくらずに絹糸を対象物に吐き出していくことがわかっています。日本で江戸時代からある「平繭」はまさにこの特徴を生かした技術です。

海外ではもっと大きな建築をファブリケーションしている人がいますが、人間サイズのものが一番作る条件が難しい。ここには幾何的な計算が必要です。いまうちのラボが行っている研究は、1匹の蚕を3Dプリンターのヘッドに見立てること。何千匹と蚕を集めることで、より大きなデジタルファブリケーションを短時間で実現します。

蚕をプリンターヘッドと見立て吐き出す絹糸からデジタルファブリケーションされた照明器具(出典:Digital Nature Group)

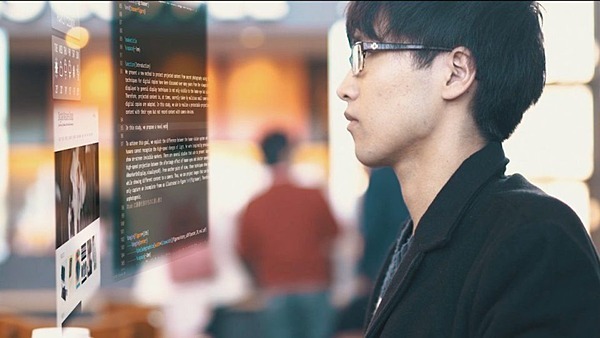

◆網膜投影型ヘッドマウントディスプレイ

既知のものを進化させる研究も行っています。最近原理開発に注力しているのは網膜投影型HMD(ヘッドマウントディスプレイ)。

こういった低消費電力、広視野角の網膜投影ディスプレイがあれば、やがてスマホやパソコンのような持ち運び型ディスプレイはいらなくなるでしょう。友だちに連絡をとったり仕事をしたりするときは、スマホやパソコンを操作するのではなく、こういったメガネデバイスをかければいい。目の前に空間ディスプレイや映像が浮かぶからです。

またこのデバイスの投影系は従来のARHMDとは異なる技術で開発されているので、カメラと組み合わせれば、老眼や近視・遠視といった視力の低い方に対して、本当の電子的なめがねの役割も担います。

つまりその場合、めがねに仕込まれたカメラが空間や映像を認識し、得た画像は水晶体を介することなく直接網膜に投影されるため、ピント調節機能を無視して映像がよりクリアに映る。

出典:Digital Nature Group

世間の人が印象を持っているのは、コンピュータがこのさき進化を続け、AIの能力が人の頭脳を上回り、人はコンピュータやロボットに支配される。映画にありがちなディストピアな未来ですが、僕はこのような未来を描いていません。

むしろ逆。コンピュータによる自然が人がり、人が自由意志などの近代パラダイムを脱構築することで、新しい形の共存を作り出す。それによって私たちは今よりも自然な、そしてストレスや無理のない毎日が送れるような未来を描いています。

そしてそのような新しい東洋的な計算機自然を実現するために、日々の研究を行っているのです。これが僕の一貫した研究テーマ、「計算機自然・デジタルネイチャー」。今はまさにその転換期、パラダイムシフトの時期に私たちは立っているともいえます。

デジタルネイチャーな世界では、リアルなもの(物質や環境など)、バーチャル、人、機械(コンピュータ)の境界が「あいまい」になります。ロボットは限りなく人に近づき、人はロボットに近づき、部分は総体的になり、総体は部分的になる。

企業などの電話対応はAIコンピュータがまるで人のように行うでしょうし、音声を機械に言われた通りに発する人間も生まれるでしょう。いま人が行っていることや仕事の大半は、AIが代わりやるようになりますし、人でロボットを補うこともあるかもしれません。

接客、自動運転など。AIはもっともっと、私たちの暮らしに溶け込んできます。つまり、用途を限定することのない、広い意味での最適化が起こりうるのです。

このような話をすると「AIに仕事を奪われ職を失う」と不安がる人がいますが、根拠がありません。先の高齢者介護のように、AIに任せて空いた時間でより充実したサービスや生活が実現すると僕は考えているからです。

つまり、仕事をいくつも掛け持つのが普通になり、低賃金の仕事によって労働時間がブロックされることが少なくなるはずです。

インターネットやIoTが実現した現代のユビキタス社会を手放せるという人は少ないはず。その先の未来、計算機自然・デジタルネイチャーも同じです。

一度味わったら二度と手放したくないほどの一体感が来るでしょう。それは快適な未来であり社会だと僕は楽しみにしています。だって、仮想通貨は便利だし、スマホ以前には戻れないし、さらに自動運転や網膜投影やトークンエコノミーはさらに我々の社会を加速させ、流動化させていくことでしょう。

そしてそんな世界は、もうすぐそこまで、あと数年のうちに実現のきっかけが見えてくるでしょう。そういう社会に向けて、今僕自身の研究はもちろん、僕の考えを理解し、共有してくれる人材の育成を大学と産学連携の高速な融合によって、教育と実践をあわせながらテクノロジービジョンによる社会のグランドデザインを実現していきます。

(取材・文:杉山忠義、写真:長谷川博一、編集:木村剛士)

富士通 | NewsPicks Brand Design