新たな顧客体験を生み出すデジタルの力

NEC | NewsPicks Brand Design

2017/12/6

デジタルを駆使し、顧客に対してより価値の高いサービスを提供することが企業に求められている。これからの企業と顧客の関係性はどうあるべきか? ITやAIなどの技術をどう活用するのか? 最先端のデジタルマーケティングの現場から、カスタマードリブンマーケティングを議論する。

体験を重視する「カスタマージャーニー」

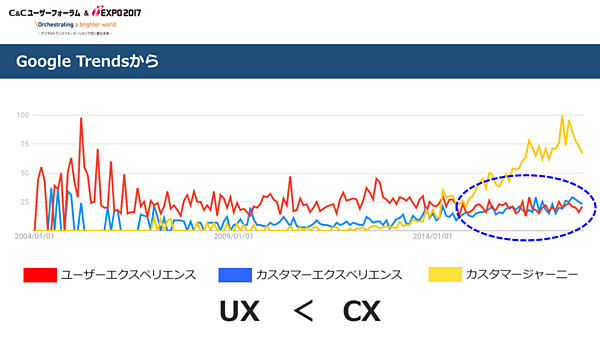

菅:このセッションでは「顧客を中心とするカスタマードリブンマーケティング」について先進的な取り組みをされている各社の皆さまと議論を深めていきます。Google Trendsによると、「ユーザーエクスペリエンス(UX)」という言葉に代わって、最近では「カスタマーエクスペリエンス(CX)」「カスタマージャーニー(CJ)」という言葉が上昇してきていることがわかります。

これまでは、企業がお客さまとの関係を構築する上で、特定のタッチポイントにおけるユーザー体験が重視されてきました。今はそれだけではなく、体験の起点から完了までのプロセスを設計し、マネジメントする必要が出てきているということです。その中でテクノロジーを活用していくことが不可欠になってきています。

奥谷:ネット企業であるオイシックスドット大地にとっては、カスタマードリブンは最も重要な領域です。データドリブン、デジタルドリブンであることは、当社にとってごく当たり前のことになっています。

奥谷 孝司(おくたに・たかし)

オイシックスドット大地 執行役員 統合マーケティング部 部長 Chief Omni-Channel Officer

1997年良品計画入社。「World MUJI企画」運営、インハウスデザイナーを有する企画デザイン室の立ち上げなどを経て、衣服雑貨部の衣料雑貨カテゴリーマネージャーとしてヒット商品「足なり直角靴下」を開発。2010年WEB事業部長として「MUJI passport」をプロデュース。 2015年10月オイシックス株式会社入社(現オイシックスドット大地株式会社)、Chief Omni-Channel Officerに就任。

オイシックスドット大地 執行役員 統合マーケティング部 部長 Chief Omni-Channel Officer

1997年良品計画入社。「World MUJI企画」運営、インハウスデザイナーを有する企画デザイン室の立ち上げなどを経て、衣服雑貨部の衣料雑貨カテゴリーマネージャーとしてヒット商品「足なり直角靴下」を開発。2010年WEB事業部長として「MUJI passport」をプロデュース。 2015年10月オイシックス株式会社入社(現オイシックスドット大地株式会社)、Chief Omni-Channel Officerに就任。

我々のビジネスは、食をテーマに生産者も消費者も幸せになれることを追求しています。その中で、「時短」「健康」をキーワードとしてヒットしているのが「KitOisix(キット・オイシックス)」。20分で主菜と副菜が調理できるレシピの食材のセットで、オイシックス会員の約半数が利用しています。

このKitOisixのブランディング、マーケティングに我々は非常に力を入れています。食材を用意するところから自分でやるのは大変でも、レシピと材料がそろっていて短時間で作れる「KitOisix」なら作ってみたいというものを提供。例えば、手軽に旬が楽しめるKitや『宇宙兄弟』とコラボしたマンガ飯を再現できるKit、グルメ芸人の渡部建さんとのコラボなども積極的に展開し、認知度アップを図っています。

菅:オイシックスというと自然食品の宅配というイメージが強かったのですが、今はお客さまの時間の中に体験や便利さを提供する企業として変わってきているということですね。

潜在的な問題の発見がイノベーションを起こす

石橋:ネスレでは2011年以降、会社全体でマーケティングを変えていくことに取り組んだ結果、売り上げベースで1.2倍、利益は5割増しで成長を遂げました。

石橋 昌文(いしばし・まさふみ)

ネスレ日本 専務執行役員 チーフ・マーケティング・オフィサー マーケティング&コミュニケーションズ本部長

1985年神戸大学経済学部卒業、ネスレ日本に入社。ネスレUK、ネスレスイス本社での勤務を経て、2002年マーケティング統括部長。2009年ネスレ日本常務執行役員コミュニケーションズ&マーケティングエクセレンス本部長。2012年チーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)に就任。2017年から専務執行役員。日本マーケティング学会常任理事、日本マーケティング協会常任理事。

ネスレ日本 専務執行役員 チーフ・マーケティング・オフィサー マーケティング&コミュニケーションズ本部長

1985年神戸大学経済学部卒業、ネスレ日本に入社。ネスレUK、ネスレスイス本社での勤務を経て、2002年マーケティング統括部長。2009年ネスレ日本常務執行役員コミュニケーションズ&マーケティングエクセレンス本部長。2012年チーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)に就任。2017年から専務執行役員。日本マーケティング学会常任理事、日本マーケティング協会常任理事。

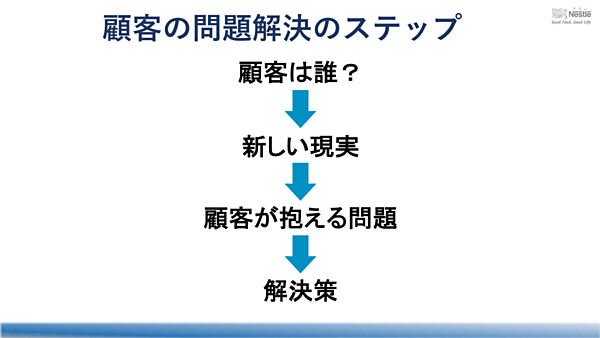

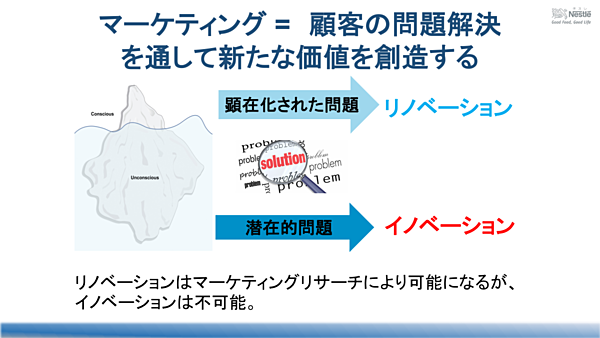

我々はマーケティングを「顧客の問題を発見して解決することで、新しい価値を生み出すこと」と定義しています。その上で、マーケティングをあらゆる事業部門に共通するものと捉えた結果、売り上げや利益アップにつながりました。

その時に気づいたのが、目に見える問題は解決しやすいが、大きなイノベーションを起こすには、お客さま自身も気づいていない潜在的な問題を探し出し、解決することが必要だということです。顕在的な問題を解決するだけでは、リノベーションしか起こせないのです。

菅:ネスレの場合、キットカットの成功事例が有名です。これはどのような戦略だったのでしょうか?

石橋:弊社の成長戦略のひとつが、消費者コミュニケーションです。その戦略として従来の広告宣伝から低コストで信頼性が高いPRやソーシャルメディアへのシフトです。同時にペイドメディアからオウンドメディア、アーンドメディアへの展開も積極的に行うようになりました。その戦略のきっかけが、キットカットのPRです。

もう10年以上前になりますが、キットカットの広告がなかなか売り上げに結びつかず、「ブランドは広告では作れない」と痛感。新たなマーケティングとして、キットカットの受験キャンペーンをクチコミでスタートしたのが成功しました。

それ以降、事実をベースにして消費者が興味を持つようなブランドストーリーを作り、最も効果的なメディアで拡散してPRするというのが、我々のマーケティング戦略のベースとなっています。ソーシャルメディアの普及も、この動きを加速化させてきました。

菅:ネスレの商品は既に高い市場認知を獲得しているので、オウンドメディアやソーシャルメディアを活用し、さらに深いエンゲージメントを追求されているのですね。

石橋:新規事業であるネスカフェアンバサダーなどは、ペイドメディアを活用して認知度を広げています。ブランドやカテゴリーの成熟度に合わせた、適切なメディア配分が必要だと思います。

ブランドとチャネルをつなぐデジタル戦略

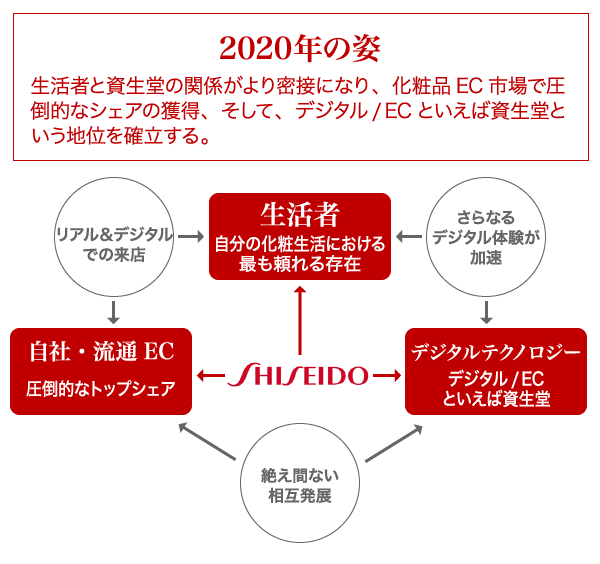

赤尾:資生堂では「美しい生活文化の創造」をミッションとしています。生活者のあらゆる生活シーンにおいて、好きなときに好きなように資生堂ブランドを通じて化粧体験を楽しんでもらうことを、2020年までに実現したい。それをデジタルマーケティング戦略として掲げ、全社で取り組んでいるところです。

赤尾 一成(あかお・かずしげ)

資生堂ジャパン 取締役 執行役員 事業戦略本部長

2016年資生堂ジャパン入社。日本事業全体戦略、トレードマーケティング、EC事業推進などを担当。前職は日本コカ・コーラでショッパーマーケティングや営業統括に従事。

資生堂ジャパン 取締役 執行役員 事業戦略本部長

2016年資生堂ジャパン入社。日本事業全体戦略、トレードマーケティング、EC事業推進などを担当。前職は日本コカ・コーラでショッパーマーケティングや営業統括に従事。

そこで重視しているのが、デジタル特性を踏まえた生活者起点のコミュニケーションです。ストレスフリーの検索、ファーストコンタクトからの「個別化された情報提供」などで、お客さまとの距離をぐっと縮めていく。そんな双方向コミュニケーションを実現したいと思っています。

また、多様化する購買行動には、自社EC「watashi+」「ブランドEC」「流通EC」の3つのECで対応。化粧品ECサイトとして圧倒的なシェア獲得を目指しています。そのためには最先端のデジタル、テクノロジーの活用は必然なので、積極的な買収に取り組みデジタル部隊を強化。よりリッチな顧客体験、購買体験を提供していきます。

菅:ブランドとチャネルをつなぐためのデジタル戦略に注力することで、生活者視点のエクスペリエンスデザインを推進していくということですね。

データを価値のあるものに変えていく

山田:私はNECデータサイエンス研究所で、AIの研究開発を担当しています。我々のミッションは、データを価値あるものに変えること。その価値とは、マーケティングや生産性向上、セーフティなどです。

山田 昭雄(やまだ・あきお)

NEC データサイエンス研究所 所長

1993年名古屋大学大学院工学研究科電子情報専攻博士課程修了。同年NECに入社し、デジタル放送方式の研究開発に従事。その後コンテンツ理解、メディア認識、ICTシステムアーキテクチャ、データマイニング、自然言語処理と活動を広げ、研究開発戦略企画担当を経て、現在同社データサイエンス研究所所長として人工知能関連の研究開発活動を統括。1990年代からMPEG/JPEGの名前で知られるメディア信号処理標準化に携わり、技術貢献に加え国際標準化会議運営、関連国内規格制定で多くの役職に従事。IEICE会員。博士(工学)。

NEC データサイエンス研究所 所長

1993年名古屋大学大学院工学研究科電子情報専攻博士課程修了。同年NECに入社し、デジタル放送方式の研究開発に従事。その後コンテンツ理解、メディア認識、ICTシステムアーキテクチャ、データマイニング、自然言語処理と活動を広げ、研究開発戦略企画担当を経て、現在同社データサイエンス研究所所長として人工知能関連の研究開発活動を統括。1990年代からMPEG/JPEGの名前で知られるメディア信号処理標準化に携わり、技術貢献に加え国際標準化会議運営、関連国内規格制定で多くの役職に従事。IEICE会員。博士(工学)。

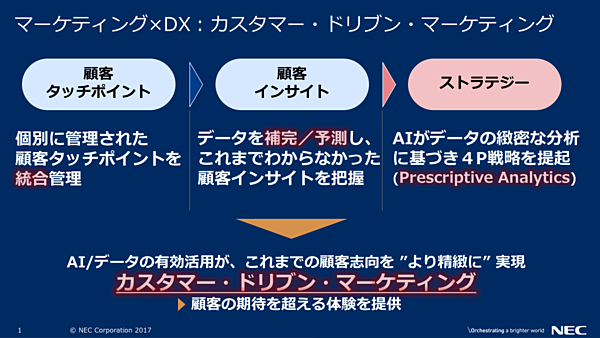

デジタルトランスフォーメーションとは、ITやAIの力を借りて業務の進め方、社会のあり方を変えていこうというものです。顧客を理解し、具体的な戦略に落とすのがマーケティングです。顧客とのタッチポイントを得て、インサイトを考え、ストラテジーに落とすというフレームワーク自体は変わりません。

ただし、デジタル化によって、顧客とのタッチポイントは多様化し、優秀な熟練者の知見に加え、ビッグデータを活用してインサイトを導き出すことの重要性が増しています。ストラテジーはまだまだ人間が担う部分が大きいですが、テクノロジーの力で広い視点から考えた、より良い選択肢を複数提案することができるようになっています。

デジタル技術を使い顧客時間を攻める

菅: マーケティングの領域はコミュニケーション設計の世界から、プロダクトやサービスと関連して提供する体験のデザインに拡張してきています。そういう中でカスタマードリブンな顧客体験を描く視点として、奥谷さんは「顧客時間」という考え方を提唱していらっしゃいます。

菅 恭一(すが・きょういち)

ベストインクラスプロデューサーズ 代表取締役社長

1998年朝日広告社入社。2015年4月、デジタル時代のマーケティングプロデューサー集団、株式会社ベストインクラスプロデューサーズの創業に参画、代表取締役社長に就任。1.マーケティングシナリオの設計、2.データ活用戦略の策定、3.専門性をつなぐチームビルディングの3つの視点をコミットメントポイントとし、国内外多数のクライアントのマーケティング活動のプロセスデザイン、プロデュースを行っている。

ベストインクラスプロデューサーズ 代表取締役社長

1998年朝日広告社入社。2015年4月、デジタル時代のマーケティングプロデューサー集団、株式会社ベストインクラスプロデューサーズの創業に参画、代表取締役社長に就任。1.マーケティングシナリオの設計、2.データ活用戦略の策定、3.専門性をつなぐチームビルディングの3つの視点をコミットメントポイントとし、国内外多数のクライアントのマーケティング活動のプロセスデザイン、プロデュースを行っている。

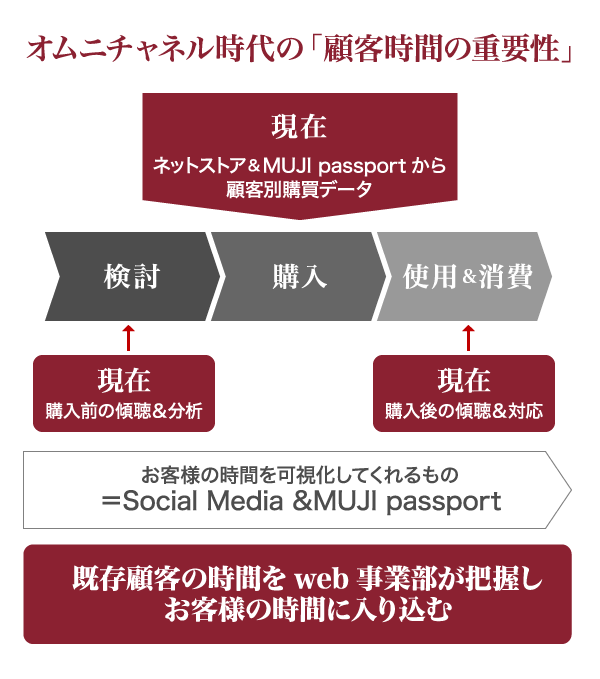

奥谷:顧客時間とは、簡単に言うと、消費者が「検討→購入→使用・消費する」という一連のプロセスに寄り添うことです。

オイシックスのようなオンラインの会社では、カスタマージャーニーのデータを細かく分析することが可能です。しかし、前職の無印良品は、オフラインの会社だったのでカスタマージャーニーを描くことがほとんどできませんでした。そこでデジタル技術を使って「MUJI passport」というアプリを作り、顧客の購買データを可視化しました。

お客さまが商品を購入するタイミングだけを見ていても、求めているものはわからないわけです。顧客時間を攻めることで、売り上げに限らないお客さまとの絆をつくっていくことが重要です。カスタマージャーニーの全体を把握するには、デジタルの力が必ず必要になってきます。

カスタマージャーニー×認知

赤尾:資生堂がカスタマージャーニーを描く上で重視しているのが「認知」です。最初の検討段階で、検討してもらえたかどうかの認知。使っていただいて満足してもらえたかの認知。購入後、もう一度買おうと思っていただいているかどうかの認知。

つまり、我々のマーケティングの共通指標は、それぞれのプロセスで「どれだけ認知してもらえたか」ということです。その実現のために、全マーケターが「カスタマージャーニー」と「認知」という共通ルールをフレームワークとして施策を進めています。

奥谷:この先、カスタマージャーニーはもっとオンラインとオフラインを行き来するようになるはずです。その時に、実店舗の人間も一緒になって顧客時間をしっかり把握できれば、より多くのタッチポイントでお客さまとつながっていけます。

菅:同じお客さまでも、タッチポイントによってコミュニケーションの仕方が違ってくるものです。単純にオンライン、オフラインではなく、それぞれのタッチポイントの特性を生かして、カスタマージャーニーを描いていかなくてはいけません。

石橋:メッセージは1つでも、伝え方は何通りもあるのが今の時代です。そのメディアに合わせた形でコミュニケーションの中身を変えていくべきです。

菅:確かにタッチポイントごとにお客さまのインサイトも異なるため、最適化が必要ですね。

明確なゴール設定が最適化を成功に導く

菅:カスタマードリブンマーケティングにおける、ITへの期待や課題についても意見を伺いたいと思います。

山田:タッチポイントごとに異なるコミュニケーションや、カスタマージャーニーの最適化というのは、AIが最も得意とする分野です。ただし、うまくいくケースといかないケースにはっきりと二分されます。

その違いは「明確なゴールがあるかどうか」です。マーケティングのゴールの1つである認知度の向上。そこにはっきりした評価指標を持つことが大切です。評価指標が感覚的だと、AIを導入しても期待通りの結果を出すのは難しくなります。評価指標さえ明確であれば、いろいろなデータをどんどん加えていけばいいだけの話です。

AIがトップマーケターにリプレイスするのではなく、AIがオルタナティブな提案を示し、トップマーケターがそれと対話しながら結論を出していく。ITの活用がそんな世界をつくっていくと予想しています。

マーケティング・オートメーションの時代へ

菅:カスタマージャーニーを描く作業は時間がかかる上、必ずしも正解が出るとは限りません。ITやAIの活用が精度やスピードのアップにつながるのか。それによってマーケターの仕事がどう変わっていくのかも気になります。

山田:AIは人間の発想をはるかに超えた広さと粒度で処理ができるので、理論的には精度もスピードもアップするはずです。さらに、最近では、その道のエキスパートが無意識に守っているコンセプトやルールを観察することで、そのルールや評価指標をAIが推定するという研究もスタートしています。

それが実現すれば、数字的な最適化だけでなく、より人間的でロジカルな最適化にもAIがどんどん活用されるようになるでしょう。

菅:例えば、個人の接客ノウハウをAIに学習させて、精度を上げて汎用化できるということもありうるわけですね。

奥谷:それこそ、僕が理想とするマーケティング・オートメーションです。僕は「ITとマーケティングの融合」ということをよく言うのですが、マーケターも計算ができる・できない、ITがわかる・わからないということではなく、自分の考えをITの思想で表現し、データとして入力していくべきです。マーケター個人の感性だけでは難しい時代だと思います。

良質なコンテンツをどう創出するか

赤尾:デジタルマーケティングを進めていくと、次に課題として浮かび上がるのがコンテンツです。

菅:届けるべきコンテンツの数や種類が膨大化し、さらにクオリティも上げていかなくてはなりませんね。

赤尾:体験という観点で言うと、すでに1メーカーが創出できる限界を超えていると思います。体験価値をどう捉え直し、メーカーでなければできないこと、ほかと協働しながら作り上げるべきコンテンツを整理して考えていく必要があります。

山田:コンテンツの拡散にも、もちろんAIが活用できます。さらに言うと、AIなら細かい粒度で何度もテストを繰り返し比較できます。長期間かけて大規模なテストを行うようなマーケティングのサイクルそのものを変えていくことになります。そこからマーケティングのあり方が少しずつ変わっていくのかもしれません。

これからのマーケターに求められること

山田:デジタルトランスフォーメーションとは何か。ただ単に目的のための実現ツールではなく、問題解決の仕方、プロセス変革の仕方そのものをフォローするためのものと、我々は考えています。

奥谷:ITやAIを店舗などのオフラインにどんどん取り込んで、接客の武器にしていきたい。それが実現するとマーケティングのレベルもどんどん上がっていくはずです。

赤尾:ここまでデジタルが進んでくると、さらにエキサイトなものを創出できるのでは、という期待もあります。デジタルのそういう力をマーケティング戦略に取り入れることが、これからのマーケターには求められると思います。

顧客が全ての起点となる新しい顧客体験を

菅:最後に経営全体の視点で考えたとき、IT・デジタルをどのように組織・マーケティング活動に取り入れていくべきか、考えをお聞かせください。

奥谷:マーケティング全体がデジタル化する中で、デジタルトランスフォーメーションは必然だし、そうしないと顧客理解が進みません。経営サイドがどれだけその舵取りをうまくとれるかが、勝てる会社の条件になってくると思います。

石橋:業種やカテゴリーによって、デジタルの重要度というのは違ってきます。デジタル化が目的なのではなく、あくまでも目的を達成する手段というのは大前提。ただし、濃淡はあれどもデジタル化は避けられないことですし、マーケターとしてデジタル知識を身につけることが必要条件になってくると思います。

赤尾:特に若手のマーケターは自分自身が生活者のど真ん中、デジタルのど真ん中にいる世代です。彼らが自分の信じるマーケティングができる環境を少しでも作ってあげることも、マネジメントサイドとしては考えていくべきでしょう。

山田:AIを活用すれば、圧倒的なスケールで時間を利益に変えていくことができます。顧客とデジタルを中心とするオペレーションは、まさにデジタルトランスフォーメーションそのものです。

菅:みなさんのお話を通して、顧客が全ての起点になっているということがよくわかりました。だからこそ、部門を超えて新しい顧客体験を創出すること、そのプロセスとしてマーケティングとITが距離を縮めて融合していくことが、これからの時代に求められているのでしょう。

(取材・文:工藤千秋 撮影:稲垣純也)

NEC | NewsPicks Brand Design