『ぼくらの仮説が世界をつくる』

【佐渡島庸平】質を高めても売れない時代がやってきた

2015/12/7

クリエイターのエージェント会社コルク代表、そしてNewsPicksのプロピッカーでもある佐渡島庸平氏は南アフリカで学生時代を過ごし、灘高、東大、講談社を経て起業した、業界でも注目の若手経営者だ。

『宇宙兄弟』などを大ヒットに育て上げ、現在は作家エージェントとして出版の理想の姿を追い求めている。彼が意識しているのが「仮説を先に立てる」ことだという。情報を先に集めて仮説を立てると新しいことはできない。先に大胆な仮説を立て、それを全力で実現していく。そうすることで革命は起こせるのだという。

その佐渡島氏の思考が詰まった初の著書『ぼくらの仮説が世界をつくる』が12月11日に発売される。その3章「インターネット時代の編集力―モノが売れない時代にぼくが考えてきたこと」を本日から5日連続で無料公開する。

どうすればいい作品ができるのか

講談社で編集者をしているときのぼくは「どうすればいい作品ができるのか」ということだけを考えてきました。

新入社員時代に先輩から「作品が完成したと思ったあとに、『まだまだよくなる』と信じて、しんどい中でも匍匐前進で前に進もうとしろ。そういう努力が、作品をおもしろくするんだ!」とアドバイスされ、その考え方をずっと大切にしていました。

「全力をつくした」と思ったときでも、「いや、もっとおもしろくできるところがあるはずだ」と考えることを、ぼくは習慣にしていたのです。

そのような思考法が、作品を磨き上げる上で重要であることは、今も変わりがありません。しかし、だんだん、そういう細部へのこだわりだけを一生懸命やっても勝てなくなってきた。質が高くても、話題にもならない。そんな経験が増えてきたのです。

「売れる、売れない」の問題が、作品の質によるものであれば、「どうやって質を高めるか」だけに集中していればよかった。しかし、質だけではなく、社会の変化によって売れなくなっているのであれば、その社会の変化を見極める必要が出てきたのです。

自分自身を振り返ってみても、電車で「週刊現代」や「週刊文春」といった男性週刊誌を読む習慣がなくなっていました。駅の売店で買うのですが、電車の中では読み切ることができず、いつしか読まずに捨てることが増えていき、結局買うのをやめたのです。

代わりに何をするようになったのかというと、メールをチェックしたり、フェイスブックやツイッターを眺めたりするようになっていました。

では、雑誌よりもSNSのほうが質も高く、おもしろいのか?

そうではありません。SNSには「昨日◯◯さんとレストランに行った」などと知り合いが書き込んでいるぐらいです。一つひとつの投稿は、特別におもしろいわけではない。

記者が取材して書いた、お金のかかっている記事と比べると、質はすごく低いわけです。そもそも、質などということを意識された投稿すらほとんどありません。それでもなぜか、自分はSNSを見てしまうのです。

質が低いとわかっていながらも、SNSを見てしまうのは、なぜなのか?

ぼくは、SNSの投稿を「おもしろくない」と思っていますが、わざわざ見ているということは、やっぱり「おもしろい」ということなのか? もしかしたら、「おもしろい」の基準が変わってきているのではないか。そんなふうに考えました。

なぜ人は「練り込まれたプロの文章」よりも「友だちのくだらない投稿」のほうがおもしろいと思うのか?

そのことを数ヵ月間くらい考えていたわけですが、ある日ふと「人って『おふくろの味はやっぱり美味しい』なんてことを言うな」と思いました。なぜ、おふくろの味は美味しいのか? これは身近な人のSNSの投稿と同じ理由なのではないか?

食事は格別に美味しい料理でなくても、家で食べるほうが美味しい、と感じる人が多いと思います。恋人と食べる料理は、料理の質は関係なく美味しいと感じやすいですし、逆に苦手な人と食べる料理は、特別な料理でもそこそこの美味しさにしか感じないことがあります。

つまり「美味しさ」というものは絶対値があるわけではなくて、「関係性」の中で決まるのではないか。同じように作品の「おもしろさ」というものも絶対値ではなく、関係性の中で決まるのではないか、という結論に至りました。

雑誌や単行本において、「作品」と「読者」の関係性は固定化されていて、身近とはなかなかいいづらいものがあります。

一方、SNSでつながっているのは、知り合いや興味のある人たちです。親近感のある人たちとも言えます。身近な人が発信するから、ぜんぜん知らないプロの文章よりも「おもしろい」と感じるのです。

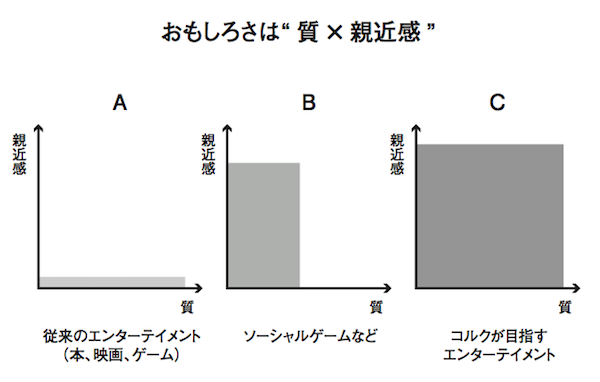

おもしろさというのは〈親近感×質の絶対値〉の「面積」だったのです。

この面積理論を、ソーシャルゲームに当てはめると腑に落ちるところがたくさんあります。

旧来のゲームは、基本的に1人か2人でのプレイでした。一方、ソーシャルゲームは、複数人でゲームをやります。知らない人と自動的に組まされる場合もありますが、ゲームをやりながら、親近感を感じることができるわけです。

ゲームの質を絶対値ではかると、旧来のゲームのほうがソーシャルゲームに勝つように思いますが、親近感の高いソーシャルゲームのほうが、面積は広くなります。

コンテンツは、1次元の時代から、〈親近感×質〉という「2次元」の時代になったのです。

IT技術とは「人と人をつなぎ合わせる技術」です。人と人をつなぎ合わせる技術を最大限に使ったゲームが、この時代に勝つのは必然とも言えます。

マンガの「二次創作」というのも、おもしろさの面積を広くする行為です。二次創作によって、ファンはその作品に親近感を覚えるようになるので、ただ読んでいるだけの作品よりも、物語自体を圧倒的に楽しめるようになります。読者の行為によって、物語のおもしろさも変化してしまうのです。

佐渡島庸平(さどしま・ようへい)

1979年生まれ。中学時代を南アフリカ共和国で過ごし、灘高校に進学。2002年に東京大学文学部を卒業後、講談社に入社し、モーニング編集部で井上雄彦『バガボンド』、安野モヨコ『さくらん』のサブ担当を務める。2003年に立ち上げた三田紀房『ドラゴン桜』は600万部のセールスを記録。小山宙哉『宇宙兄弟』も累計1600万部超のメガヒットに育て上げ、TVアニメ、映画実写化を実現する。伊坂幸太郎『モダンタイムス』、平野啓一郎『空白を満たしなさい』など小説連載も担当。2012年10月、講談社を退社し、作家エージェント会社、コルクを創業

人によって感動の度合いは異なる

これからのコンテンツビジネスは、「いかに親近感を持ってもらうか」が課題になってきます。どれだけファンと接点を持つかが大切になってくるのです。

これまでは、作家がファンと出会おうと思っても、1万4000店弱ある書店に本を配って、その中で偶然買ってくれた人にしか出会うことができませんでした。

『宇宙兄弟』という作品を知ってくれていたとしても、4ヵ月に1回しか単行本が出なければ、4ヵ月に1回しか『宇宙兄弟』のことは思い出してもらえない。

どれだけ多くの感動を生み出したとしても、本はファンとの接触回数がすごく少ない媒体なのです。

すべてのコンテンツが、世間との接触回数が少ないうちは、相対的に問題ありませんでした。しかし、ソーシャルゲームやプッシュ型のアプリなどが、一日に何度もファンと接触していることを考えると、本の状況は危機的です。

『宇宙兄弟』の1巻は80万部近く売れていますが、本を通じてつながっているだけだと、一人ひとりの読者は「80万分の1」の存在になってしまいます。しかし、一人ひとりの読者ともっと深くつながりたい。一日に何度も『宇宙兄弟』のことを思い出してほしい。そう考えた結果、辿り着いたのはやはりSNSの活用でした。

今では、ツイッター、フェイスブック、LINE、インスタグラム、メルマガ、サイト……。これらすべてをコルクで運営し、毎日、さまざまな形で読者に情報を伝えています。

小山宙哉さんのサイトで、『宇宙兄弟』にまつわる商品の販売も始めました。作中の人物がつけているヘアピンを制作して発売したところ、1500人もの人が購入してくださったのです。

読者との接点を増やそうと試行錯誤する中で、いろんな変化が起こりました。

本だけを売っているときはファンの方々の顔は見えてこなかったのですが、サイトで直接買ってくださるファンの方は、ぼくたちスタッフも、どんな連絡をくれた人かを覚えていて、名前やアカウント名を把握できるようになったのです。

多くの人は、アナログが温かくて、デジタルが冷たいと考えがちですが、実際はその逆だったのです。デジタルの中で、人間的な付き合いが生まれるようになってきていて、その関係性がすごくおもしろい。そう感じているところです。

「2対6対2の法則」というものがあります。

たとえばお酒の消費量は、2割の「すごく飲んでいる人」が全体の8割くらいを占めていて、6割の人は一般的な量で、残りの2割は少ししか飲まない人です。

この法則は、あらゆることに当てはめることが可能です。会社も2割の優秀な人がほとんどの利益を生み出していて、6割が普通の働きをして、2割はあんまり働いてないなどと言われます。

同じことは、ソーシャルゲームでも言えます。つまり、2割の人がヘビーユーザーになり、ほとんどの利益になっていて、6割くらいが中間で、残りの2割はフリーライダーなのです。

深く楽しんでいる人から、多くのお金をもらい、浅く楽しんでいる人からは浅くしかもらわない。一部のヘビーユーザーによって売り上げが支えられ、ライトユーザーはタダで遊べる。なんだか狡い仕組みのように感じるかもしれませんが、お金を払っている側は、ゲームに満足しているから納得しています。

旧来のゲームは、柔軟な課金ができなかったので、本と同じようにみんなに等しく売っていました。ソフトが5000円であれば、全員5000円でした。しかし、ソーシャルゲームになって柔軟な課金が可能になったことで「2対6対2」の法則が適用できるようになったのです。

ぼくは、本も「2対6対2の法則」でビジネスをしたほうが、作家にとっても、出版社にとっても、読者にとっても、いい結果を生み出すのではないか、と考えます。

今までは、産業ごとにビジネスモデルが異なっていましたが、インターネットの中では、まったく違う業種でもビジネスモデルが近づいていきます。他の業種でうまくいっている方法をどんどん採用していくことが、停滞した市場を活性化するのに有効だと思うのです。

(写真:福田俊介)