「便はトコロテンのようには出てこない」慶應女子高の保健の授業で教えた"便秘と下痢のメカニズム"

コメント

注目のコメント

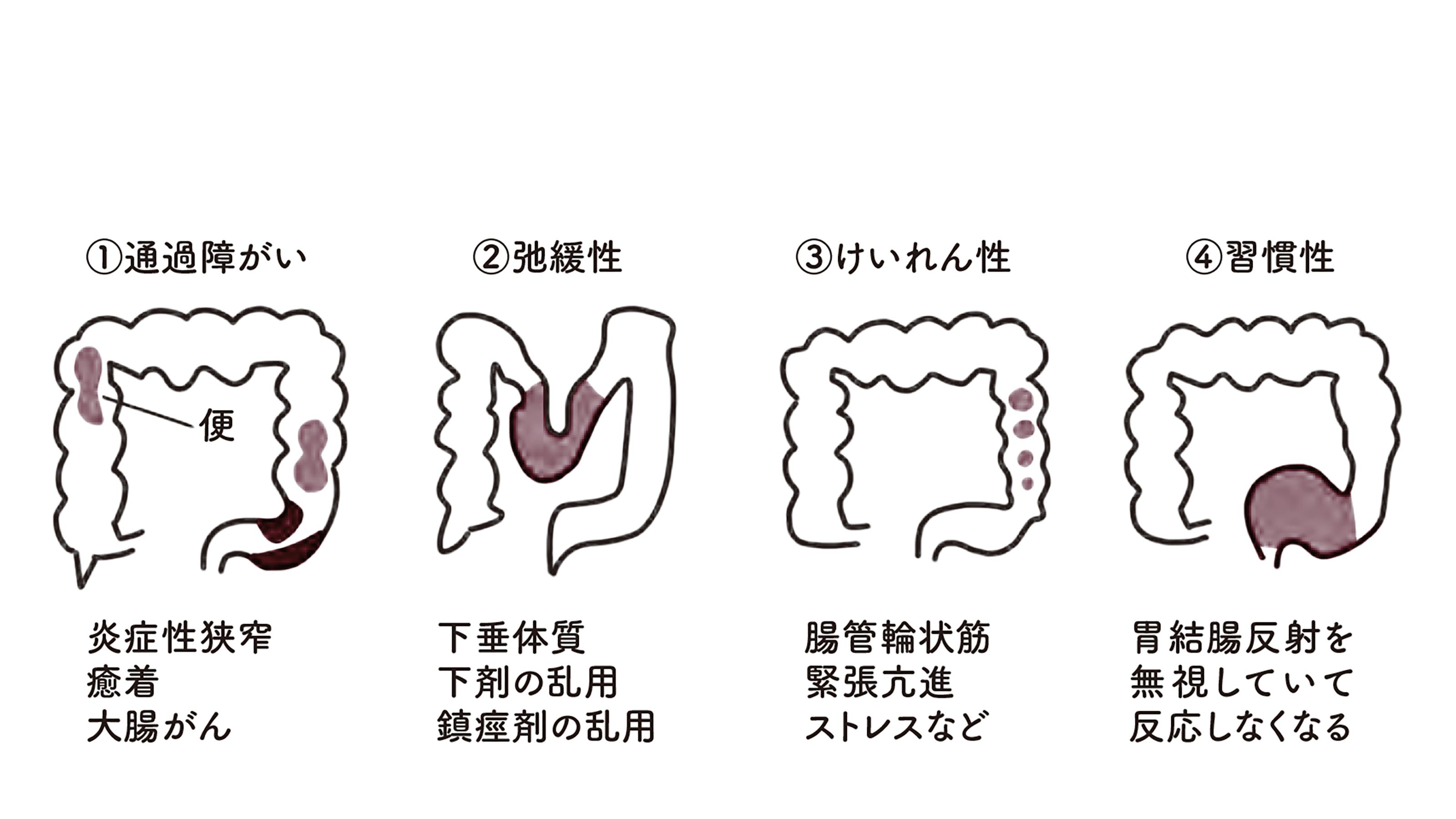

便秘や下痢は健康の悩みの中で、最も身近と言えるかもしれません。特に便秘でお悩みの方は多いと思います。便秘薬の種類も様々あるのですが、しばしば誤った使い方をされており、それが原因で便秘が悪化する方もいます。便が硬い場合には便を柔らかくする薬(非刺激性便秘薬)、腸が動いていない場合には(刺激性便秘薬)を用います。メカニズムを知っておくことで自分自身の状況にあわせて調整することができるかもしれません。

記事の元になった著書は疾患のメカニズムをわかりやすく紹介しており、内容も充実している良書だと思います。記事にあるタイプ別に、一般に薬局で入手できる医薬品は腸に刺激を与えて蠕動運動をよくするタイプ(例 コーラック)、腸に水分を引き込み便を柔らかくするタイプ(例 酸化マグネシウム)、細菌叢を整えて腸の働きをよくするタイプ(例 ビオフェルミン)などがあります。

中枢神経系を調整することにより習慣性の下痢や便秘(過敏性腸症候群=IBS)を改善するタイプの医薬品については、近年さらに研究の進歩がみられていますが医師に相談が必要です。腫瘍などを原因とする便秘・下痢の可能性もあることから、症状が長引く場合は病院に行くことは必須だと思います。

高校の保健体育でこのような内容を簡単に教えておけば、処方箋なしに購入できる医薬品を「考えて」選ぶことができますし、医師の診察を受ける必要があるかなどの判断にも役立ちます。他に医学・薬学領域では、例えばワクチンの働きを学んでおけば、公衆衛生への理解が広まると思います。

こういう授業について、もっと高校で授業提供する機会があって良いと思いますが、高校ではなかなか叶いません。高校までは、文部科学省が学習指導要領で「教えてよい内容」が決めています。また高校保健体育の授業内で「通常授業として」教えるには教職免許が必要ですが、医師免許と教職免許を両方所有している方はほとんどいません。この点については、文部科学省が授業の内容を細かすぎる方に問題があるのかもしれません。

上記の推測に基けば、書籍の内容は慶應女子高にはほとんど関係ありません。書籍のタイトルを「家庭の医学」などとするのが誠実なつけ方でしょう。食物繊維とともに発酵食品を毎日摂取し、自分に合った乳酸菌を見つけられると良いですね。

同じものを二週間食べてみて、何かしらポジティブな効果があれば合っている可能性が高いです。

変化が感じられなければ違うものを試してみるなど、楽しみながら選択してみるとよいです。